釣果ゼロと予期せぬ遭遇

近年、都市部の喧騒を離れ、自然との対話を求めて釣りに親しむ個人が増加傾向にある。静寂の中で浮きを見つめる行為は、単なるレジャーにとどまらず、一種の瞑想的時間の獲得として注目されている。

このような潮流の中、個人開発者カオシドロもまた、ある夏の日の早朝、無人の入り江に姿を現した。彼は釣りに熟達しているわけではなく、また漁業免許を有しているわけでもない。目的はあくまで「無為の享受」にあったとされる。使用していた釣具は安価な量販品であり、餌には乾燥バナナを砕いたものが用いられていた。科学的根拠に基づく選択とは言い難い。

午前の時間帯、カオシドロは特段の釣果も得られず、竿を置いたまま水平線を見つめていた。脳内では「虚無とは概念か感覚か」といった主観哲学的思索が展開されていたと推測される。このような静謐(せいひつ)な場面において、突如として事態は予期せぬ方向へと進展する。

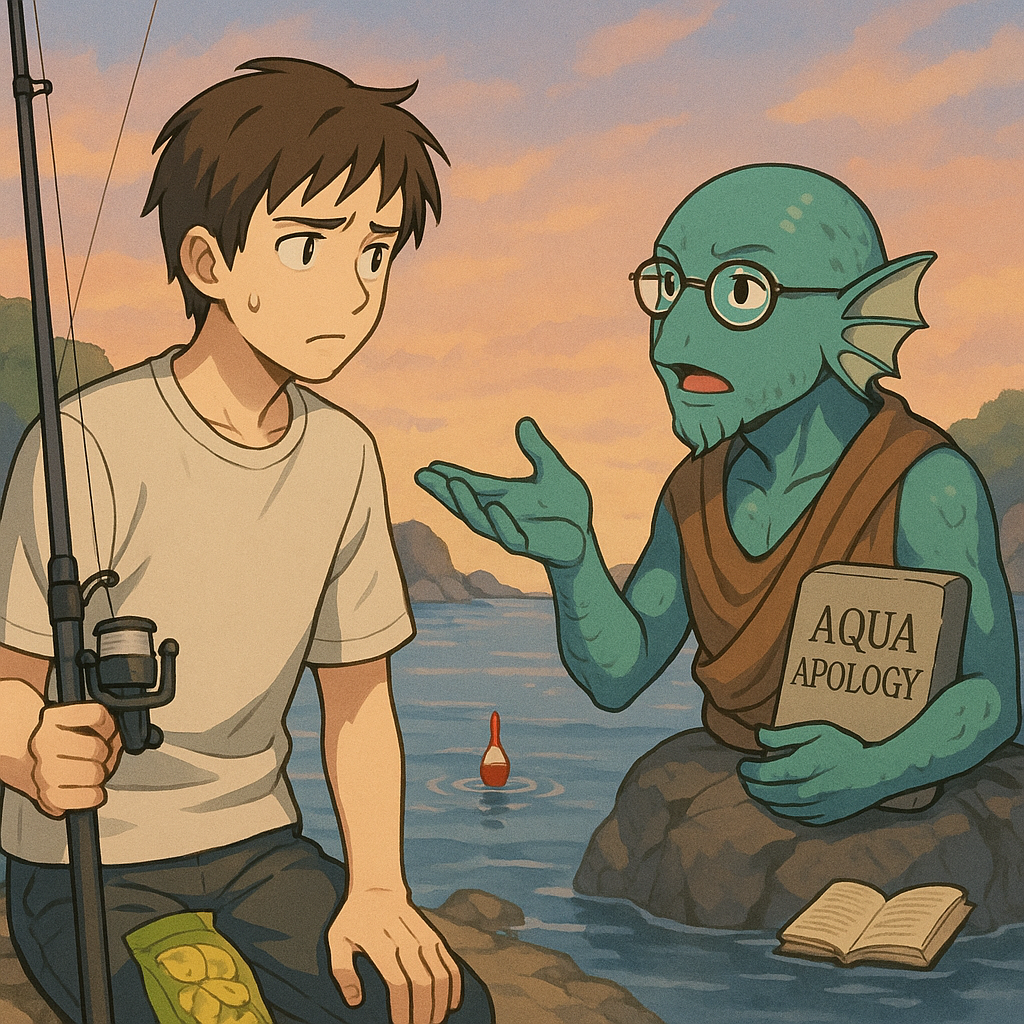

水面に、明らかに自然物とは異なる形状の「頭部らしきもの」が浮上した。目撃証言によれば、それは光沢のある鱗に覆われた魚類の頭部に酷似しており、目は前方に向かって配置され、頬部にはわずかに表情の変化が見られたという。驚愕したカオシドロが距離を取ろうとした瞬間、その対象は水上に身を乗り出し、人語に類する音声を発した。

「今日の潮は厳しいですね」

その発話は明瞭で、発音における摩擦音の処理も的確であったとされる。対象の全体像は、上半身が人型、下半身がヒレ状という構造を有しており、いわゆる「魚人型生命体」と分類可能な外観を呈していた。表情・語調・距離の取り方等から、敵意は感じられなかったと記録されている。

対象は、自身を「この入り江の旧住民」と称し、釣果の無さに対して「それは仕方ない」と同情的な態度を示した。また、自らを「昔はずいぶん尖っていた」と突然語り始め、かつてネットゲームにおける対人戦で全国ランキング1位を取っていた過去に言及した。そこでは、ゲーム内での言動が他者に過度なプレッシャーを与えたことへの後悔が滲んでおり、人格的成熟の跡が認められた。

しかしながら、問題は単なる邂逅にとどまらなかった。対象の言動の端々には、我々の現実理解とは異なる「次元感覚」が混入していた。たとえば彼は「水中では時間がねじれるから、話し相手を間違えがちでして」と述べ、また「こっちは今週が二回目なんですよ」などの文言も記録されている。これらの発言は、直線的時間感覚を前提とする地上の常識とは整合しない。

このように、カオシドロは単なる釣行の過程で、知性と言語能力を備えた魚人との出会いに加え、超次元的認知の片鱗に接する事態に巻き込まれることとなったのである。

魚人とMMOと過ちと

水辺において遭遇した魚人との対話は、初対面の会話にありがちな天気や潮汐の話題から、異常な速度で逸脱した。本節では、当該魚人の自白に基づき、ネットゲームにおける過去の振る舞いとその反省について記録を整理する。

まず、魚人の語る過去の主戦場は、「水中ではなく電脳空間」であった。正確には、MMORPG内であり、彼はかつてそのPvP部門において、全サーバー総合ランキング1位という栄誉を手にしていたという。魚類のインターネット接続事情に関しては後述するが、ここで注目すべきは彼の口調が異様に丁寧でありながら、発言内容が地味に重いという点である。

「当時の私は、勝利しか見えていなかったんです。

味方に“わかってない系”がいたら即キック。

ダメージが低い理由をログから特定して、反省点まとめたPDFを送ってました。あと、語尾に“?”つけてマウント取る癖も…」

この証言から、魚人が**“高圧的な善意”に基づく支配型プレイスタイルを展開していたことがわかる。彼自身はそれを「チーム意識の現れ」と主張していたが、実質的にはただのギルド内圧政**であり、ギルドチャットにおける発言回数の95%が彼一人で占められていたという記録もある。

なお、彼が所属していたギルド名は「†深淵の棘魚団†(しんえんのしょくぎょだん)」であり、エンブレムは海藻で構成された円形文様、スローガンは「潜れ、そして殴れ」であった。ギルドの定例会議は毎週金曜日の22時から深夜3時まで行われ、事前にGoogleカレンダーで出欠を取り、参加できない場合は理由付きの欠席届を3日前までに提出するルールがあった。

プレイ環境について、魚人は「Wi-Fiの届く磯」を定住先としており、電波干渉を避けるために近隣のクラゲとの調整も行っていたという。実際、彼のアカウントは海底ケーブルに直接接続されていた時期もあり、回線速度は非常に安定していた。なお、クラゲは回線共有の見返りとして、サブアカウント用のキャラクターを1体所持していたが、ログイン認証がパルス信号だったため、しばしば失敗していた。

魚人は当時を振り返り、静かにこう語る。

「勝ち続けることが、正しいと思ってたんです。

でも、ある日ギルドの新人ナマコくんを“しゃべりが遅い”って理由で除名してしまって…。

あれが転機でした。

ログに残ってたんですよ。“……了解”って返事。打ち終わるのに1分かかってた。」

このエピソードは、魚人の内面に大きな変化をもたらしたとされる。以降、彼は戦闘で他プレイヤーを煽ることをやめ、代わりに戦闘後に魚拓を送り合うという独自のコミュニケーション文化を推進した。だが時既に遅く、ギルドの大半のメンバーは彼の「口調がトゲトゲしてる」ことを理由に静かにログアウトしていったという。

なお、これらの発言はすべて、カオシドロが座る釣り椅子の隣で、冷製スルメを片手に語られていたという事実も記録しておく。

カオシドロは終始黙って聞いていたが、時折、「ん、うん」と相槌を打つ際、わずかに混乱と哀愁が混ざった表情を見せていたという。

このように、魚人のオンラインゲーム活動における加害と反省の過程が語られ、加えて水生生物による人間社会的行動の一端が垣間見える。重要なのは、彼がそれを次元の壁を越えてまで伝えようとしているという事実であり、それ自体が釣果ゼロの午後における最も重たい収穫であったとも言える。

討論、次元、そして釣り糸の比喩

魚人の独白は、戦績と後悔、ギルド管理表とPDF資料といった、主に人間界でも難儀されがちな話題を経て、次第に次元的含意を帯びたものへと変質していった。

「我々、魚類として生きているわけではなく、“魚的概念”として生きているところがありましてね」

その発言に対し、カオシドロは一瞬、磯の香りと共に理性がどこかへ飛びそうになったというが、ぐっと踏みとどまり、極めて冷静な声でこう返した。

「ごめん、今の、わかりやすくもう一回言ってもらっていい?」

魚人はうなずきつつ、丁寧に説明を試みた。曰く、“海”というものは物理的な水溜りではなく、存在の重ね合わせであり、魚類は生物というよりも「流動する意志のモジュール」であるという。さらに、「釣られる」という行為についても、単なる肉体的捕獲ではなく、「自我の接続先が上書きされるプロセス」であると述べた。

これらの発言により、カオシドロの脳内では釣りとログイン、魚とアイデンティティ、浮きと魂の係留点がひとつのメッシュにまとめられ、ついに**「すべてがつながってしまった感覚」**を覚えたという。

討論はさらに加速する。

カオシドロ「“悪いプレイ”ってのは、他人に嫌われるってこと? それとも未来の自分に怒られるってこと?」

魚人「いえ、それは“針の選択ミス”です。プレイスタイルは“釣り方”であり、評価は“リリースされるかどうか”で決まります」

カオシドロ「なに?」

魚人「それも一種のバグですね」

このように、会話はすでに正答不能領域に突入しており、どこまでが比喩でどこからが事実か、そして自分が聞いているのは会話なのか幻覚なのかが不明瞭となった。この現象は、後に専門家の間で「概念のキャッチ&リリース現象」と呼ばれることになる(正式な学会報告は存在しない)。

なお、魚人はこの対話の中で、突如として空間を軽くねじ曲げる動作を見せ、そこから湯気の立ったコーヒーを取り出すという行動に出た。ブランドは明かされなかったが、カップには「全ての潮にありがとう」と印刷されていたことが記録されている。容器の物理的生成過程については、空間構造の再定義による物質展開であると推定されるが、詳細は割愛されている。

この一連の光景を目撃したカオシドロは、自身の目の前で起きている出来事を「釣果ゼロからの超過剰現象」と命名し、精神的な着地点を求めて最後の問いを投げかけた。

「つまり……謝るって、何次元で成立する概念なんですか?」

この問いに対し、魚人はひと呼吸おいてから、非常に静かな声音でこう答えた。

「そうですね。あれは、波打ち際で届くかどうか微妙な“声”です。

自分の中にずっと残っている“未釣の魚”に向けて放つものかもしれません」

その答えに、カオシドロは目を伏せ、海面に反射する太陽の光を見つめた。

浮きは沈まず、竿先は動かず、風も止んでいた。だがなぜか彼の内面では、何かが釣れた気がしていた。

結局のところ、釣りとは他者との対話ではなく、過去の自分との決着なのかもしれない。

少なくともこの日のカオシドロは、「話せる魚人」と討論を交わしたことよりも、“許されていた”ような気がしたことのほうを大切に記憶した。

こうして、現実と幻想、電波と鱗のあいだで交わされた討論は、潮の引きとともに、未来へとゆるやかに引き継がれていく。

境界の曖昧さと、再び沈む浮き

人間社会において、対話はしばしば誤解と混乱を生む。だがそれでも、言葉を交わす行為は互いの「理解未満」を確認するうえで極めて有効であり、場合によっては人生観すら変える。

たとえその相手が、魚であっても。

これまでの対話を通して、カオシドロは魚人が単なる変種生物ではなく、高度に哲学的かつネット回線に強い水棲存在であることを理解していた。彼は過去の過ちを悔い、異次元的視点から“謝罪”と“許し”の構造を再定義しようとしていた。だが問題はそこではない。時間がそろそろ昼を過ぎていた。

「……で、君、普段どこ住んでるの?」

というシンプルな問いかけに対し、魚人は少しだけ首をかしげた後、こう答えた。

「私、あなたの精神の側溝に住んでます。住所不定ですが、回線は安定してます」

カオシドロは数秒黙ったあと、海ではなく手元のクーラーボックスを見つめた。中には何も釣れていない。ただ、氷の中にスプラッシュログイン中と書かれたUSBメモリが1つ浮いていたという証言もあるが、これは幻覚の可能性が高い。

魚人はやがて、潮の満ち引きを指で測るような謎の動作をしながら言った。

「そろそろログアウトしますね。次の潮で、パッチが当たるので」

彼の輪郭は水蒸気のように揺らぎ始め、徐々に海面へと溶け込んでいった。

その途中、魚人は唐突に何かを思い出したかのように振り返り、最後の一言を残した。

「あ、あと…お弁当、浮いてましたよ。中身はカレーパン2つとバッファローの祈り」

この発言の意味は、後年に至るまで明らかにされていない。

魚人が完全に消失した後、海にはただ風の音と、「潮がバグったような匂い」だけが残された。

一人残されたカオシドロは、自分が何を釣りに来たのかを見失っていたが、代わりに何かを得たような気がしていた。

それが概念か、幻聴か、熱中症の初期症状かは、今なお不明である。

釣り竿の先に再び目をやると、浮きがゆらゆらと動いていた。まるで海の向こう側から、誰かが微かに引っ張っているようだった。

「……釣れてる?」

カオシドロは竿を握り、慎重に糸を巻き上げた。

だが、水面から現れたのは文字列であった。光の反射で読みにくかったが、どうやらこう書かれていた。

《おつかれさまでした。今回の討論イベントは正常に終了しました。報酬はギルド倉庫に送られます》

海水と汗と境界線が混ざったその瞬間、カオシドロの脳内には1つの疑念がよぎった。

「あれ、俺、今日……何してた?」

その問いに答える者はいなかった。魚人は去り、海は静かに横たわるだけだった。

しかし、彼のスマートフォンには見覚えのないアプリがインストールされていた。「釣討ログEX+(β)」と書かれており、アイコンは小さな魚が謝っているようなポーズだったという。

以後、カオシドロが釣りに行くたび、見えない浮きが常に反応しているという。

それが魚人との再会を意味するのか、ただの精神的後遺症なのかは、今となっては釣り人本人にも判別できていない。

こうして、現実と非現実、ログインと釣り糸、そしてギルド管理表と海藻のあいだで展開された一連の邂逅は、一応の幕を閉じた。

だが、釣り糸の先には常に何かがある――それがたとえ物理法則的に説明不可能な魚人の未練であっても、である。

※このお話はフィクションです。

「ネット弁慶」という言葉が浮かびましたが、ネット弁慶って別にむしろ人間味あって良いですよね(あまりに不快感をまき散らすようでは問題ですが)。何が言いたいかというと、管理人はオンラインゲーム上でも現実と何ら変わりなく普通にコミュ障でしたので、ゲーム内で知り合った友達が所属するクソ強ギルドの面々とボス討伐の機会に誘われた(withボイスチャット)ことがありましたが、殆ど何も喋ることができませんでした。あれは地獄の時間だった。