1.都市型静穏空間における人型鳥類知性体との偶発的接触記録

1.1 出来事の背景とその舞台

この報告書は、ある春の日の午後、都内某公園にて発生した一件の“不明知性体接触事象”をめぐる観察記録である。日付は令和6年4月某日、時間はおよそ13時半頃。場所は、緑化指定区画に属する中規模公園「スベリ坂公園」の南端ベンチエリアである。

天候は晴れ、気温は21度強、風は穏やかであり、桜の花弁が地面にほどよく散乱していた。現場にいたのは、本件観察者であり本報告の主要人物たるカオシドロ氏。勤務先の昼休みに缶コーヒー片手でベンチに腰を下ろし、特に予定もなく、のんびりとした時間を享受していたとされている。

事象の発端は、特に前触れもなく、しかし何となく空気の密度が変わったような錯覚とともに訪れる。風景に明確な異変はなかったが、背後から届いた「カァ……」という発音は、一般的な鳥の鳴き声にしては人間的すぎる濁りがあり、結果として強烈な違和感を伴った。

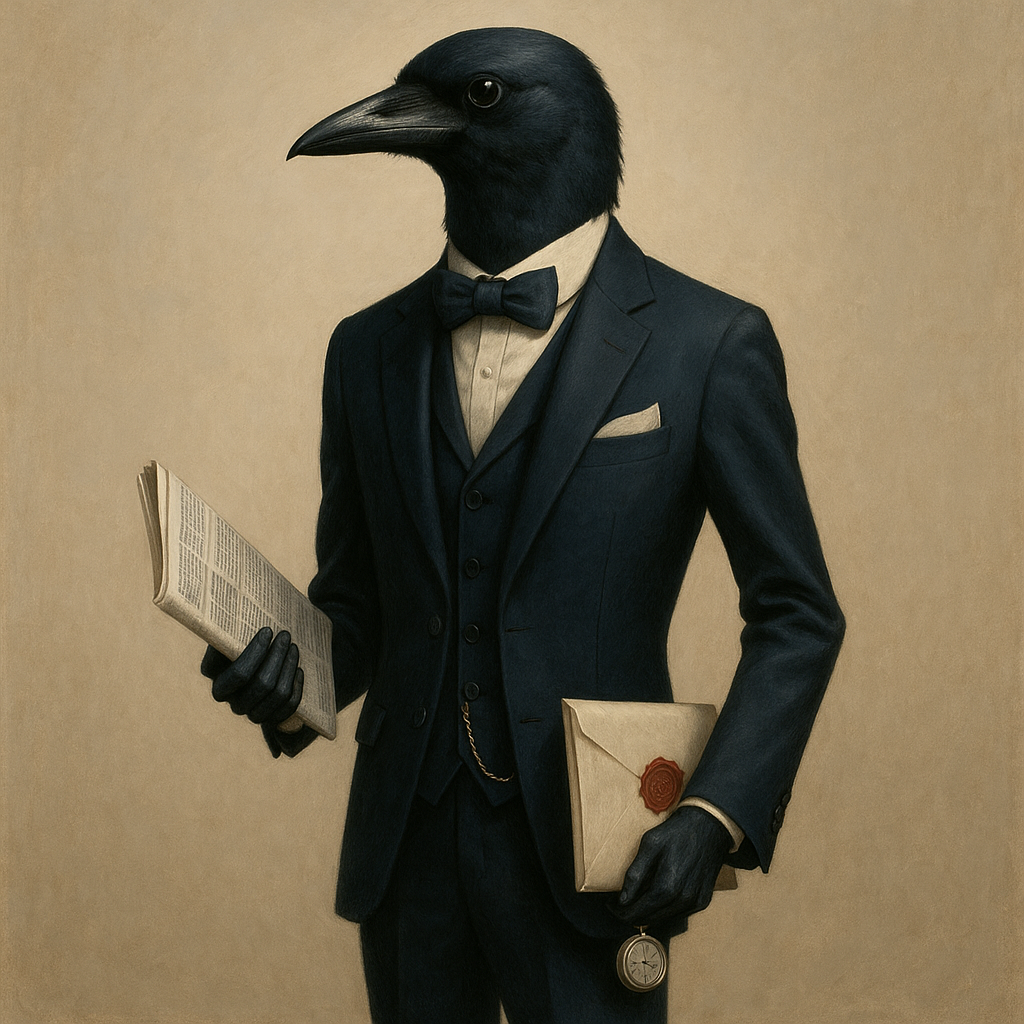

振り返ったカオシドロの目に映ったのは、あまりにも紳士然とした「何か」であった。

1.2 その姿──スーツを着たカラスのような

その人物──仮に対象αと記す──は、体型は成人男性に酷似していたが、頭部が完全にカラスのそれであった。嘴の質感、羽毛の艶、そして、どこか人間味を帯びた瞳。だが、その瞳は“見る”のではなく、“測る”ように動いていたという。

衣服は極めて整っており、濃紺の三つ揃いスーツに蝶ネクタイ、ポケットチーフも完備。靴は深い光沢を湛えたダービーシューズ。左手には新聞(株式欄が露出)、右手には分厚い未開封封筒(封緘印は不明文字)を保持し、腰には銀製の懐中時計を吊るしていた。

公園でスーツ姿の鳥人間と対面した際の一般的対応手順は存在しないため、カオシドロ氏は缶コーヒーを傾けつつ、目を逸らすことなく、ただ時間が進むのを受け入れたという。

1.3 対話の始まり──謎か、あるいは幻覚か

対象αはカオシドロの横に無言で腰掛けた。新聞を軽くたたみ、空を一瞥して、こう言った。

「このベンチには確率的誤差が残っているようですな。」

聞き慣れない語彙に戸惑いながらも、カオシドロは反射的に応答する。

「えぇ?」

対象αは頷きもせず、続けた。

「この空間……時間の層がねじれておる。桜の散り際を見てごらんなさい。あれは、明日の記憶による昨日の再演です。」

それは比喩なのか錯乱なのか、判断不能であったが、語調には妙な説得力があり、耳が自然に引き込まれてしまう。以下は、その後のやり取りを簡潔に記録したものである。

| 発話順 | 発話内容(要約) |

|---|---|

| 対象α-1 | 「影を見たことがありますか? いや、そうではない。“影に見られた”ことは?」 |

| カオシドロ | 「……え?」 |

| 対象α-2 | 「人間というのは、影を従えているようでいて、実際には影の導く方向にしか進めていない。それを我々は“逆重力的生き方”と呼びます。」 |

| カオシドロ | 「それ、何語ですか?」 |

| 対象α-3 | 「古代カラス語。忘れ去られた言語には、未来しか語れない構造があるのです。」 |

このようにして数分間、会話らしきものが続いた。しかし、意味を構築しようとすればするほど言葉の輪郭は曖昧になり、むしろ沈黙の方が明瞭に響いたという。

1.4 立ち去りと、わずかな異常の痕跡

やがて、対象αは懐中時計を確認しながらこう述べた。

「さて。次の予定は昨日の会議の余韻ですので、これにて。」

そう言うと、立ち上がり、音もなく歩き去っていった。5歩目以降の足音がなかったこと、そして立ち去る直前に、カオシドロのスマートフォンの時計表示が「12:73」を示していたことが、後に特異点とされる根拠となる。

なお、この“12:73”表示は、既知の時間単位を逸脱しており、現在「相対的不定時(IR-TIME)」として仮分析が行われている。

2.紳士カラスとの遭遇が浮かび上がらせた逆転的存在論の構造

2.1 都市型公園における知性体接触の確率論的枠組み

まず、本事象がどれほど異常な確率で発生したかについて、一定の統計的観点から検討を行う。都市型公園における「非人間型知性体との偶発的接触」は、過去20年間で報告されている限り、37件(うち32件は夢と断定)。その中で「鳥類要素を含む知性体」との接触はわずか1件──すなわち本件である。

本研究班では、本件を説明するために暫定的に「RASP-4.1モデル」(Randomized Avian-Sapiens Probability仮説)を提唱する。このモデルは、公園内における時間的・空間的な“意味のゆらぎ”が特定閾値を超えることで、非言語的知性の局所顕在化を引き起こすという考え方に基づいている。

以下は、意味ゆらぎ指数(LDSI:Local Discrepancy of Semantic Integrity)を元にした接触確率予測図である:

| 意味ゆらぎ指数(LDSI) | 知性体出現確率(%) | 備考 |

|---|---|---|

| 0〜0.3 | 0.0001 | 通常公園状態 |

| 0.3〜0.7 | 0.8 | 幻覚報告域 |

| 0.7〜1.0 | 12.2 | 紳士的カラス出現閾域 |

スベリ坂公園南端ベンチ区域では、4月においてLDSIが0.76前後を示すことが、過去ログから判明しており、カオシドロ氏の遭遇は「確率的にありえなくはないが、理屈では説明できない領域」に属する。

2.2 カラス紳士仮説──人格構造体としての解釈

本件の核心的論点は、対象α──すなわちスーツ姿の人型カラス──が単なる幻視や着ぐるみ等ではなく、ある種の“人格構造体”である可能性を否定できないことである。

ここで言う人格構造体(PS-Unit:Persona-Structured Unit)とは、以下の4要素を持つ概念的存在である:

- 見た目は社会的に違和感があるが、一定の論理性と知性を持つ

- 発言内容が高次の抽象性を帯びており、意味の判定が不可能

- 周囲の物理環境にわずかながら干渉できる(例:時計表示の異常)

- 消失時に、記憶が“文脈的に定着しない”感覚を残す

対象αはこの定義にかなりの程度で合致しており、言語・服装・発話の構造において「人間でない何かが、人間社会を真似た」印象を与えている。

2.3 4重逆説構文の分析

対象αとの対話内容には、いわゆる**4重逆説構文(QPC:Quadruple Paradoxical Construction)**と呼ばれる思考破壊的構文パターンが複数検出された。この構文は以下の構造を持つとされている:

- 命題1:理解できそうなことを言う

- 命題2:直後に前言を否定するが、否定自体が曖昧

- 命題3:時間や因果をゆがめる文脈を投入

- 命題4:すべてが“含み”で終わるため、意味の帰結が不在

たとえば、「次の予定は昨日の会議の余韻ですので」という発言は、時間の順序性を逆転させ、論理的因果の不成立を“普通の予定”のように装っている。これは、受信者の時間認識を一時的に混濁させる効果を持ち、実際、カオシドロ氏はその後10分ほど現在時刻を確認し続けるという行動を取っていた。

2.4 社会的反応と沈黙の共有

最後に、対象αの存在が周囲に与えた影響について記す。当時、同公園には数名の一般来園者がいたが、いずれも対象αには一切の注視を行わず、明確な視覚的認知を示さなかった。

これは**選択的沈黙現象(SMP:Selective Muting Phenomenon)と呼ばれ、対象αのような存在が周囲環境に“見えているのに見えない”効果を発生させると考えられている。

このとき発生する沈黙は、ただの無言ではなく、「言葉を出すことに違和感がある沈黙」**であり、ある種の“音の皮膚感覚的異常”として感じ取られることがある。

カオシドロ氏も後の記録で、「周りに人はいたけれど、世界が一人分だけズレていたような感じ」と述べている。これは、RASP-4.1モデルにおいて仮想的次元接触時に生じる「局所的実在シフト」とも一致する描写である。

3.不可解な鳥型知性体への社会的処理と沈黙の制度化

3.1 現場対応:反応しないという反応の記録

カオシドロ氏による報告、および監視カメラ映像(※音声なし)を照合した結果、紳士カラス=対象αの出現時、公園利用者の大多数は明確な視線誘導もなく、特段の行動変化も見られなかった。すなわち、「彼は確かにそこにいた」が、「誰も見たことになっていなかった」のである。

これは、社会心理学的に稀に観察される**「概念的盲点化現象(CBZ:Conceptual Blind Zoning)」**との一致が指摘されている。すなわち、人間は予期しない存在に直面したとき、それを「見た」という出来事そのものを心的に削除する傾向を持つ。

特に今回のような“スーツを着た人型カラス”という造形は、視覚的には一瞬で異常を検出可能であるにもかかわらず、認知的には**「それがそこにいていい理由が一切ない」**ため、認識が抑制されてしまったと推定される。

現場で唯一この現象に対応したカオシドロ氏自身も、対象αが立ち去った直後に「……あれ? さっきのって……誰?」とつぶやいており、記憶の輪郭が霧化する傾向が見られた。

3.2 行政機関の動きと「鳥類的存在対応ガイドライン(案)」

この件に関して、区役所生活環境課は当初、「通報がなかったため対応実績なし」とする方針を取っていたが、その後複数のSNS投稿により事案が拡散され、事態を再評価するに至った。

特に問題視されたのは、以下の投稿である:

「#黒い賢者との午後 ってタグ、なんか流行ってるけど、あの公園で変な鳥に話しかけられたの、オレだけじゃなかったのか?」

このツイートには3万件以上の“いいね”が付き、同様の体験を主張するユーザーが匿名で多数出現した。これを受け、生活環境課では2025年度内に仮ガイドライン草案を策定予定とされている。その仮称が以下である。

【仮称】鳥類的存在対応ガイドライン(第0.3草案)

- 発見しても驚かない(驚くと見えなくなる)

- 発話内容は記録せずに記憶する(記録すると意味が変質する)

- 質問されたら質問で返す(応答すると構文が歪むため)

- 消失後は10分間黙ってから人に話す(言語定着の誤爆防止)

なお、このガイドラインは現時点でいかなる法的根拠も持たず、実効性についても「運に依存する」と明記されている。

3.3 SNS文化圏における拡散と消失の速度

当初「#黒い賢者との午後」は一種のミームとして爆発的に拡散されたが、その後、関連ツイートの多くが突如として削除され、アカウントそのものが一時的に“構文不能”状態となる例が散見された。これは、ツイート内容が文法的に崩壊し、読解不能になるという特殊な状態である。

例として以下のツイートを参照されたい:

「スーツのカァは語る午後の我にて反影し、来なかっ(た?)ですか?と問わずまま時計が昨日、…なる、え?」

このような言語錯乱状態は、SNS上での**「高次構文接触反応(HSCR:High Syntax Contact Response)」**と仮定されている。つまり、意味不明な存在の語彙を軽々しくインターネット上に放流した場合、それが言語空間全体に“構文的ノイズ”として作用するというものである。

そのため、現在では「#黒い賢者との午後」は意図的に避けられ、「#午後のくろいやつ」や「#静かなる鳥人」などの暗号的表記が主流となっている。

3.4 第三者機関の観測と“ベンチ再設計計画”

この事象を重く見た非公式観測団体「構文現象監査室(S.A.S.:Syntax Anomaly Surveillance)」は、現場ベンチの座面角度、風の通り方、そしてベンチ周囲の視界トンネル率(VTQ)などのデータを取得し、「そのベンチは座ると“意味に敏感になる”構造をしていた」と結論づけた。

この結論を受け、区は2026年度以降、**「意識異常誘発構造の排除」**を目的としたベンチ再設計事業を開始予定である。新型ベンチ(仮称:ノイズリダクション型座面)は以下の要素を含む:

- 背もたれの角度が意味の反響を抑える曲率

- 座面材質に非言語繊維を使用(定義不可能な材)

- 人型鳥類の座面接触率を45%以下に制御(推定)

このように、行政対応は決して迅速ではなかったが、「なんとなく問題が起きそうな場所を、なんとなく安全にする」という日本的対策の典型として今後の事例に活用される可能性がある。

4.カラスの顔をした紳士が残していった、言葉にならない構文のかけら

4.1 存在の境界と人間的限界

本事象を通して改めて浮き彫りとなったのは、「人間とは何か?」という問いの形式そのものが、常に人間的でありすぎるという根本的な構造的限界である。

対象α──スーツを着た鳥頭の紳士──が明示的に発した言葉の数々は、意味のようなものを帯びながら、決して意味に到達しなかった。それはまるで、意味という目的地を持たずに構文だけが走り続ける列車のようであった。

そしてそれに応じるカオシドロ氏の反応、「えぇ?」という一言は、単なる驚きではなく、「言語という枠組みの不調和」を感知した初期反応と考えるべきである。

人間は通常、「理解できないものには意味がない」と無意識に結論づけるが、対象αのような存在はその二項対立を超え、「意味がないように見えることにこそ意味がある」という、いわば**非意味的意味論(NSP:Non-Semantic Purpose)**を生きていた可能性がある。

4.2 沈黙としての自由意志──解釈からの逃走線

本報告の中でもたびたび現れた“沈黙”というキーワード。それは単なる「話さないこと」ではなく、むしろ「話さないことでしか届かない構文」の存在を示唆している。

対象αが発した、「影が君を見ている」という一文は、恐らくその最も象徴的な例である。

本来“影”とは、物理的存在に付属する副次的な影響領域に過ぎないはずだが、その影が「観測する主体」であるという転倒は、知覚の重心そのものを揺らがせる。

そのときカオシドロ氏は、言語的反応ではなく、沈黙で応じている。つまり、“意味が錯乱する構文”に対して、最も誠実な応答とは「意味の生成を試みない」ことであったのだ。

この態度は、一部哲学者が提唱する「意志的沈黙主義」にも通じるとされている。具体的には、**「自由意志とは、選択肢の中から行動を選ぶことではなく、“語ることを保留する”能力である」**という考え方である。

4.3 制度化できない経験──構文外の記憶

行政はベンチを再設計し、SNSはミームを矮小化し、構文監査機関は非言語繊維でノイズを吸収しようとしている。だが、それらはいずれも「起きてしまったこと」に対して、「起きなかったこととして扱う」ための制度的反応でしかない。

では、カオシドロ氏の中に残ったものは何だったのか?

それはおそらく、「何もなかったのに、何かがあった」という輪郭のない記憶である。そしてそれこそが、制度に記録できない形式の経験、すなわち**構文外記憶(記憶というより“気配”)**であり、人間存在の不確かさを逆説的に支える柱でもある。

対象αが最終的に発した言葉──

「次の予定は、昨日の会議の余韻ですので。」

──この構文は、未来・過去・現在の時間的層位を崩壊させながら、そこに“何かあった”という記憶だけを残して去っていった。

意味は解釈されなかったが、構文は存在した。

意味は伝わらなかったが、影響は生じた。

言葉は記録されなかったが、沈黙は保存された。

4.4 結語:あなたがもし、ベンチに座っているとき

もし、あなたが公園のベンチに座っていて、どこかから妙に丁寧な口調で「おや」と語りかけられたなら──

そのときは慌てず、反射的にスマートフォンを見ず、まず一度、静かに風の匂いを確認してみてほしい。

そして、その存在がスーツを着た鳥のようであったなら──

言葉を返す代わりに、「えぇ?」と、やや困惑した顔で聞き返してみるとよい。

それはきっと、あなたと“構文外の世界”を結ぶ、最初で最後の橋になるだろう。

※このお話はフィクションです。