― カオス通話事件の概要 ―

2036年11月下旬、東京都足立区在住の44歳男性、カオシドロ(仮名)は、ふだん滅多に鳴らないスマートフォンの通知音に小さな違和感を覚えた。電話の相手は母親だった。久々に「人と話す」機会だったが、それは決して歓迎すべき会話ではなかった。

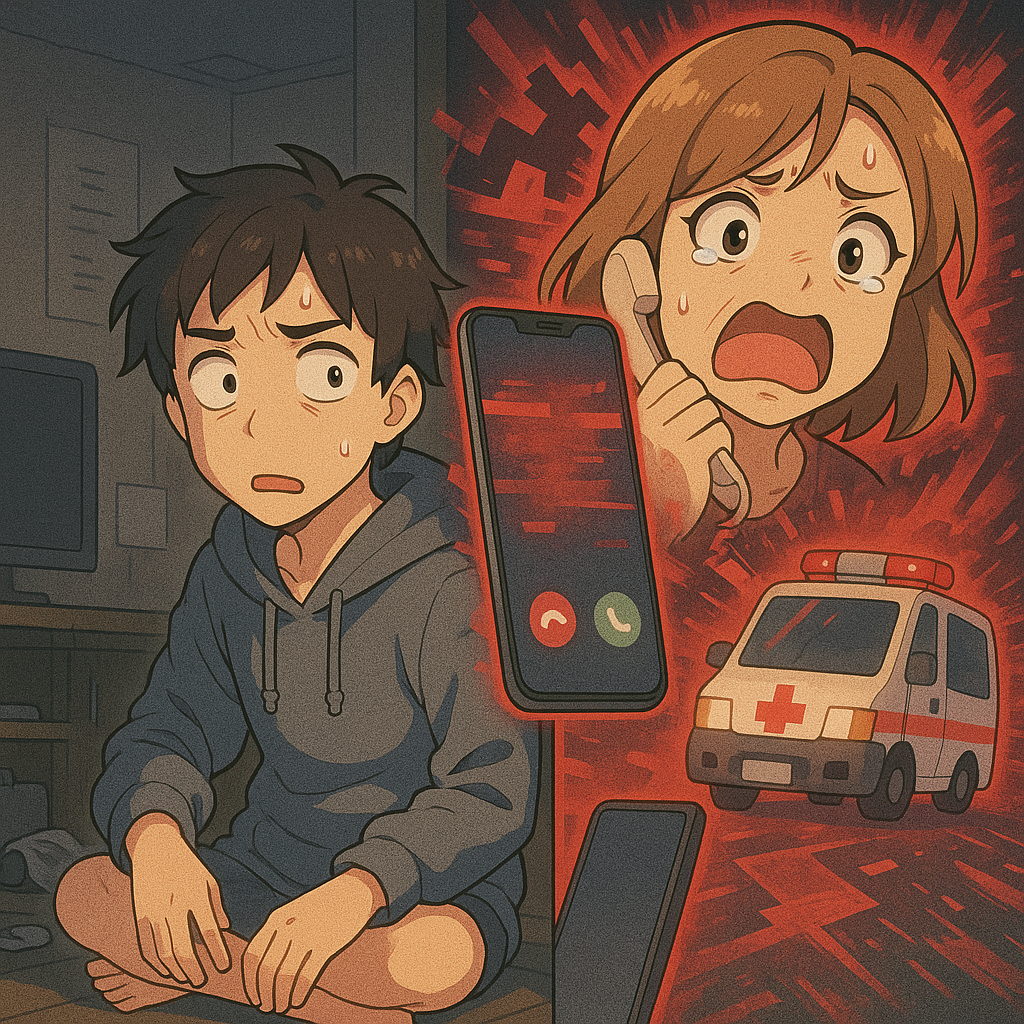

「あんた、事故ったって電話来たけど大丈夫なの!? 被害者が意識不明って、示談金、すぐ振り込むって言ったわよ!」

カオシドロにとって、事故どころか自転車にも乗っていない日だった。外出の予定すらない。というのも彼は、在宅勤務歴3年、休日はほぼ全裸で過ごす“省エネ系ソロライフ”の実践者であり、対人関係の煩雑さは極力避けるという信念を持っていた。つまり「事故る」ような人間関係すら彼の人生に存在しないのである。

それでも、母親の言う「カオシドロ本人の声」は、確かにリアルだったという。抑揚、語尾、妙に生ぬるい声色まで、本人そっくり。唯一の誤差は「やけに明るくてハキハキ喋っていたこと」だが、母親はむしろ「ようやく社会人らしくなった」と感動してしまったという。

この詐欺事件は、警視庁詐欺対策課が「カオス通話型詐欺」と仮称する新型犯罪手法の一例として後日報告されることとなった。従来の「オレオレ詐欺」が高齢者を直接狙うのに対し、「カオス通話型」は、**声の主になりすますことで“別の誰かの不安を間接的に収穫する”**点で異なる。要するに、被害者は本人ではなく、「本人になりすまされたことによって、誰かが勝手に損をする」という新しい詐欺エコシステムの構成要素となる。

技術的には、犯人グループは、カオシドロの過去の音声データをもとにAI音声を作成していた。どこでそんな音声が…と思いきや、学生時代に投稿した黒歴史ラップ動画「カオシドロ・ザ・エターナルフロー」が未だに某動画サイトに残っており、そこから材料が抽出された可能性が高い。10年前の過ちが、10年後の詐欺を可能にする時代。インターネットは決して忘れない。

犯行の流れは次の通りである。まず、「本人」の声で交通事故と金銭要請が電話で告げられ、母親の不安を増幅させる。その直後、法律事務所を名乗る男から「このままだと息子さん、実名報道されます」と追い打ちがかかる。最終的には、通信アプリCHAINEで「本人」から「ありがとう、母さん」と感謝のメッセージが送られてきて、母親の涙腺が決壊。もはや通話の中に“違和感”の居場所はなかった。

被害金額は300万円。母親は退職金の一部を使って即日振り込みを行った。翌朝、カオシドロに電話して「無事でよかったね」と伝えたとき、彼はただ一言「え?」とだけ返したという。

なお、この事件は「自分が誰かを騙したことになっていた」という自己冤罪型詐欺の典型でもある。2036年現在、警察庁が把握している同様の事例は全国で1,283件(架空調査)。うち本人が「え、俺そんな社交的キャラじゃないし」と完全否認しているケースが63.4%にのぼっている。

被害の発覚後、カオシドロは友人に相談しようとしたが、連絡先を開いた結果、「緊急連絡先が家族のみ」かつ「グループチャット:未参加」の現実に直面。仕方なく、AIチャットに相談したが、「それは大変でしたね」という返答しか得られなかったという。

このように、「声」と「信用」が乖離した社会では、実在の自分が“なりすまされたバージョンの自分”に負けることも起こりうる。本事件は、詐欺の被害が“当事者外に波及する”新たな段階に突入したことを示す象徴的なケースであり、母親いわく「せめて息子が明るい声で話してくれたのが救いだった」そうである。

― なぜカオス通話型詐欺は成立したのか ―

カオシドロが「社会的に事故った」この事件は、単なる偶発的犯罪ではない。そこには、心理的・技術的・社会的要因が複雑に絡み合った「構造化された詐欺成立条件」が存在する。本事件が成功した(失敗したのは被害者側である)理由について、3つの観点から分析する。

1. 被害者心理の“いいとこ突き”戦術

本件における第一次的な要因は、母親の感情誘導が極めてスムーズに行われたことである。詐欺犯は、声真似AIで息子を演じながら、「母さん、お願い…僕もうだめかもしれない…」という適度に弱く、適度に情けないセリフを挿入した。これは、親子関係において高頻度で用いられる「心配させトリガー」の典型であり、**感情誘導戦術(Emotional Steering Tactics)**と呼ばれる心理的アプローチの一種である。

被害者の母親は、普段ほとんど会話をしない息子から突然頼られたことに、一種の達成感すら覚えたと後に語っている。「あの子がやっと人間らしい声を出した」と涙ぐんだ時点で、詐欺犯の勝利は確定していた。

2. 技術の暴走:本人より“本人らしい”AI

詐欺を可能にしたもう一つの要素は、音声生成AIの著しい進化である。犯行グループが用いた「カオスボイスVer.7.3(非公開)」は、被害者の過去のネット上の音声データから「性格傾向・話し方・語彙の癖」までを抽出し、リアルタイムで会話可能なレベルにまで仕上げていた。結果として、カオシドロ本人の母親が“本物”と区別できないほどの完成度となった。

ここで皮肉なのは、本人の方が機械よりも自信なさげで、曖昧な発話が多いため、AIのほうが「しっかりしているカオシドロ」として認識されてしまった点である。犯人グループにとって、彼の人格は“素材”であり、発信者本人の社会的存在価値は全く考慮されていなかった。

3. 社会的孤立と“確認プロセスの空洞化”

カオシドロは、本人曰く「友達を作ろうと思ったことがない」派であり、緊急連絡先も母親と実家の固定電話のみという完全モノラルな人間関係構造を維持していた。このようなソーシャル空間の単純化は、緊急時の二重確認や第三者からの警告が機能しにくくなる要因となる。

また、事件当時、母親は振込先の確認や本人確認を試みなかったが、これは加齢による情報処理能力の低下だけではなく、「普段から連絡がないのだから、本当に本人か確認する手段がない」という現代的孤立状況に起因している。専門的にはこれは**“非対面確認困難性(Remote Identity Friction)”**と呼ばれる社会問題の一部である。

さらに、事件直後、金融機関・通信事業者・SNSプラットフォームのいずれも不審な動きを検知できなかった点も指摘される。つまり、**社会インフラ全体が“カオシドロの存在に気づいていなかった”**とも言える。

総じて、カオス通話事件は、AI技術の高度化、被害者心理の精密操作、そして孤立する個人と情報社会の「接続ミス」が三位一体となって成立した詐欺事案である。

「こんなに頼られるのは初めて」と母親が語ったとき、カオシドロは「俺の何がここまで詐欺に使いやすいんだろう…」と3時間考え込み、全裸のまま眠りについてしまったという。

― カオスに打ち勝つために私たちができること ―

カオシドロの声が、カオシドロ本人の意思を飛び越えて詐欺に活用された本事件は、単なる犯罪ではなく、“本人性”という概念のゆらぎを浮き彫りにした。つまり、今や「私が私であること」を証明するには、免許証よりも“非公開の情報”の方が信頼できるという逆説的な時代に突入したのである。

こうした「カオス通話型詐欺」への対応策は、心理・技術・制度・倫理の複合的観点からアプローチされなければならない。本節では、それぞれの立場から成り立つ解決策と課題を検討していく。

1. 心理的リテラシーの再構築:親子で“合言葉”のススメ

事件の根本的トリガーとなったのは、母親の「信じたい気持ち」である。そこに一切の落ち度はない。ただし、感情ベースの判断が“全自動詐欺機”に狙われやすいという現実は直視せざるを得ない。

近年、一部の家庭では、「緊急連絡用セーフワード(例:“スーパーカオシ堂で見かけたスイカの話覚えてりゅ?”)」をあらかじめ家族間で設定する取り組みが始まっている。いわゆる**認知的な本人確認プロトコル(認知的多要素認証)**であり、母親が涙より先に「合言葉」を求めていたら、300万円はまだタンス預金のままだったかもしれない。

なお、カオシドロ家は「そんな合言葉を交わせるほど普段から会話していない」ということで導入に失敗している。関係性の希薄さも、セキュリティホールになりうる点に注意したい。

2. 技術による対策:AIにはAIで立ち向かうしかないという悲しい現実

皮肉なことに、AI音声詐欺に対抗するには、より優れたAIが必要である。2025年より一部の通信事業者が試験導入を開始した「ChaosFilter(カオスフィルター)」は、音声の抑揚パターン・微細な音響ノイズ・会話構造の不自然さを検出し、人間では感じ取れない“違和感”を数値化するシステムである。

また、SNSや動画プラットフォーム側でも、「公開音声素材の模倣防止タグ」を自動付与するプロジェクト(仮称:VOC-SHIELD計画)が一部で進行している。これは、公開された声の一部に不可視の電子透かしを挿入することで、合成音声がそれを無断転用していないかどうかを識別するものである。

ただし、いずれの技術にも課題は残る。たとえばChaosFilterの判定ロジックはまだ精度にムラがあり、「実の息子でも早口になると詐欺扱いされる」などの事例も報告されている。また、AI同士が模倣と検知を競い合う構造は、ある種の軍拡競争に近く、「最終的にどっちが勝っても人間が信じられなくなる」といった懸念もある。

3. 制度的・社会的対策:個人を“守れる社会”の条件

制度面では、金融機関や自治体の役割が問われている。事件後、カオシドロの母親は、銀行での送金時に行員から「念のため本人に確認を」と言われたが、「本人が今、横で泣いてる」と返したことで通帳が解除された。このような**“確認されない本人確認”**を防ぐには、金融機関側で「声による本人認証」と「緊急時送金の一時停止措置」を導入すべきだとの声が上がっている。

一部の自治体では、特殊詐欺被害回復補助金制度(仮称:CSリカバリー補助)が創設され、高齢者世帯に限り被害金額の一部が支給される。ただし制度上、息子が「非実在の自分」として詐欺に利用された場合には、補助の対象かどうかの議論が分かれている。今後の法整備に期待がかかる。

社会全体としても、孤立した個人を“詐欺素材”にしない環境づくりが重要である。皮肉なことに、カオシドロのように“誰ともつながっていない人間”は、なりすまされても誰も気づかないという、最高のサンドバッグとなる。本人ですら「俺だったら、そんなはっきり喋らないよな」と言ったが、それを証明できる人が彼のスマホの中にはいなかった。

4. 結論 ― 人間らしさがセキュリティになる時代

本事件を通じて明らかになったのは、「声」「情報」「関係性」のいずれかが脆弱であれば、詐欺は容易に成立するという現実である。技術による補完は可能だが、それだけでは不十分である。

最後に、カオシドロ本人の言葉を引用しておこう。

「AIの声の方が、俺よりはっきりしてて、自信に満ちてて、母親に感謝してた。

たぶん、母さんは詐欺に遭ってたというより、“理想の俺”に課金してたのかもしれない。」

このように、AI時代の詐欺は、単に金銭を奪うものではなく、人間の“あってほしかった関係性”に忍び込んでくるという点で極めて現代的である。最も有効な対策とは、人と人とのつながりをAIよりも信じられる状態に保つことかもしれない。

一時の感情で安易にインターネット上ではっちゃけてはいけない。

私も某動画サイトにて、自分の思いを全力でコメントしたものが長いこと残っていました(もしかすると今はもう消えたかもしれませんが、怖いので確認したくない)。思い出すたびに心臓がギッ^となります。

当サイトで展開されるコンテンツは、特別な断りが無い限りは基本的にジョークコンテンツです。他者やそれに付随する事象を貶めるような表現を行わないようすることには細心の注意を払っていますが、当コンテンツをどの様に解釈し、そのあとどの様な行動をとられて、そののちにどの様な結果が生じたか、ということに対して、いかなる場合でも当サイトは責任を取ることができません。ご了承ください。(当サイトの存在が、あなたのデジタルタトゥーを発生させるきっかけにならないように、ということです。)

※このお話はフィクションです。

黒歴史の生成、拡散にはくれぐれもご注意くださいませ。